魚だけでなく“エサ”も育てる!? 稚魚を人の手で守る「栽培漁業」 三重県「尾鷲栽培漁業センター」の現場に密着!

三重県尾鷲市にある「尾鷲栽培漁業センター」では、豊かな海づくりのために「栽培漁業」が行われています。卵から生まれたばかりの稚魚は自然界では生き残りにくいため、人間の手で大切に育てて海に放流。さらに、魚だけでなく餌となるプランクトンまで育てているんです!今回は、漁業の現場でどのような苦労や工夫があるのかを調査しました。

「栽培漁業」とは?稚魚を人間の手でサポート!

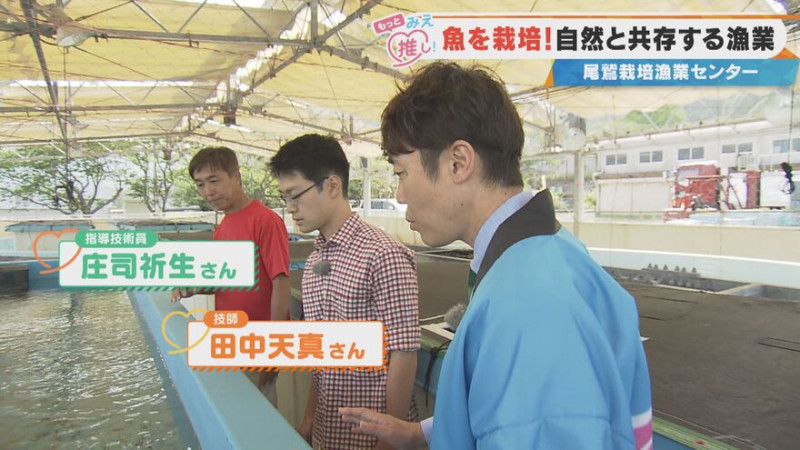

三重県の「尾鷲栽培漁業センター」では、豊かな海づくりのために“栽培漁業”が行われています。センターの水槽をのぞくと、たくさんの小さな魚たちが元気に泳ぐ姿が!

(田中さん)

「今年の2月に産まれたマダイの稚魚です」

栽培漁業では、魚が卵から産まれて稚魚になるまでの一番弱い時期を、人間の手でサポート。稚魚たちを丁寧に育てて海に放流することで、海の恵みを持続的に利用できる仕組みを作っています。

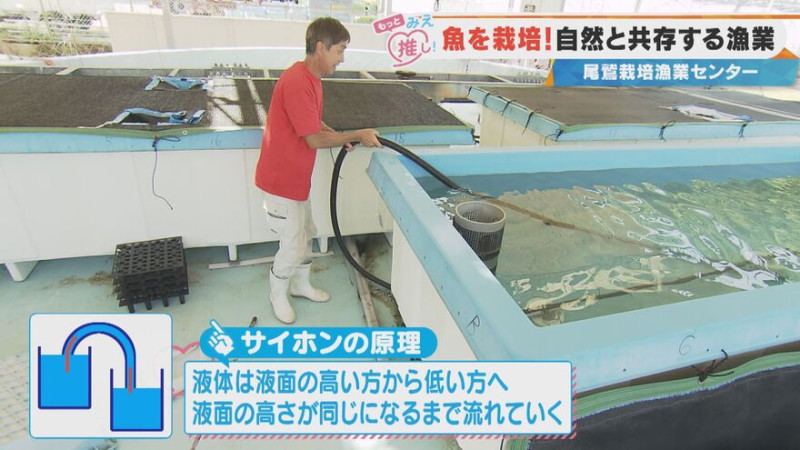

稚魚のお世話は毎日欠かせません。エサやりはもちろん、健康に育つための環境づくりも重要です。水槽の掃除は、パイプとホースがつながった道具でサイホンの原理を利用。水槽の底に溜まった汚れを丁寧に吸い出します。

(よしお兄さん)

「まさに掃除機のようですね。お魚が入ったりしないですか?」

(田中さん)

「このくらいの大きさになったら(魚は)逃げていきます」

毎日の地道な作業の積み重ねが、やがては海の恵みとなって私たちの食卓に届くのです。

エサの「プランクトン」や卵を産む「親魚」も育てる!?

「尾鷲栽培漁業センター」では、4月に生まれたトラフグの稚魚も育てられています。よく見ると、水槽の水が緑色に濁っていることに気づきます。

(粕屋さん)

「エサとなるプランクトンを与えているから、このように濁って見えます。このエサも実は一から培養しているんですよ」

なんと魚だけでなく、魚の餌となるプランクトンまで育てているのだそう!まずは植物プランクトンの培養から始まり、それを餌として次は動物プランクトンを育てます。この水槽だけでなんと数十億ものシオミズツボワムシ(動物プランクトン)が泳いでいるそうです。

(よしお兄さん)

「それがトラフグのエサになると!」

さらに、卵を取るための親魚も大切に育てられています。親魚の水槽をのぞくと、マハタと呼ばれる大きな魚が元気に泳いでいました。これから数年かけて成熟し、次世代の稚魚のために卵を産む予定です。

豊かな海を守るために私たちにできること

栽培漁業には、魚の成長を支えるだけでなく、放流後の海の環境も重要です。近年では気候変動による影響も心配されています。

(糟谷さん)

「最近は台風や高水温の影響もあり、気をつけないと数が減ってしまう」

豊かな海づくりのために、私たち一般市民にもできることがあります。

(糟谷さん)

「街と海はつながっているので、生活排水など小さなことに気をつけてもらうことが大事です」

そんな豊かな海づくりを楽しみながら考えることができるイベントが、11月に三重県で開催されます。「尾鷲栽培漁業センター」で育てたマダイの放流も実施されるとのこと。海の生き物を身近に感じられる貴重な機会となりそうです。

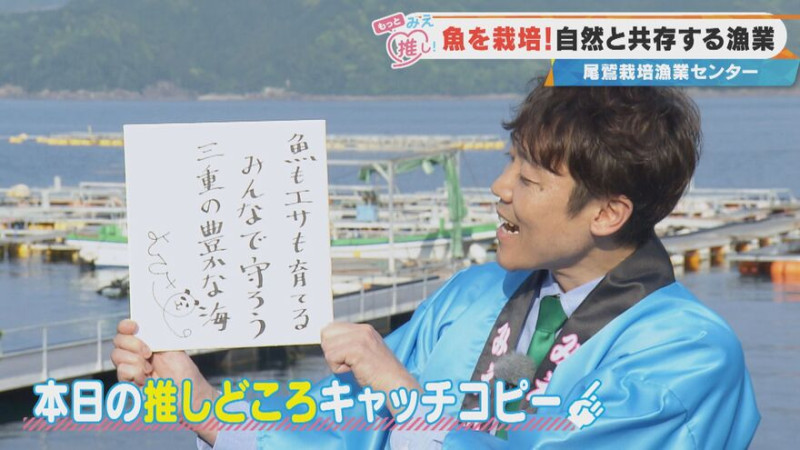

(よしお兄さん)

「本日の推しどころキャッチコピー!魚もエサも育てる、みんなで守ろう三重の豊かな海。みんなで守っていきたいですね!」

自然と共存しながら、豊かな海の恵みを未来へつなぐ「栽培漁業」。海を守る第一歩として、私たちも生活の中でできることから始めてみませんか?

CBCテレビ「チャント!」2025年6月25日放送より