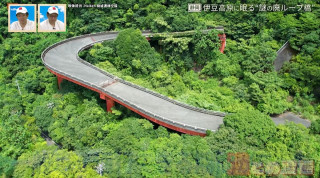

未曾有の豪雨「三六災害」で廃村に…長野の「小渋ダム」に眠る旧旧道と歴史とは

全国の道に特化したバラエティ番組『道との遭遇』では、道マニアがイチオシの道を紹介。今回は、長野県にある“廃道”を巡りました。(この記事では道情報だけをまとめてご紹介します) ※廃道は危険ですので、むやみに立ち入らないでください。

未曾有の豪雨「三六災害」によって流された橋の遺構

伊那山地と南アルプスに囲まれ、東西には最も荒れ川と言われた「小渋川」が流れる長野県大鹿村(おおしかむら)。

南北にも川が流れており、急峻な地形によって大雨の被害を受けやすく、古くから川の氾濫や土砂災害に悩まされてきましたが、昭和44年に「小渋ダム」が造られ、新たに道路も付け替えらたことで村の交通の利便性が向上しました。

国道152号の旧道から「鹿塩川(かしおがわ)」の川岸へ行くと、災害の痕跡を残すコンクリートの構造物が姿を現します。

「国道152号の旧道の橋の一部。橋台も路盤もなくなってしまって、残っているのが橋の真ん中のところだけ」と道マニア。「一週間で年間降水量の3割が降った、通称『三六(さぶろく)災害』によって、橋が流されてしまった」と言います。

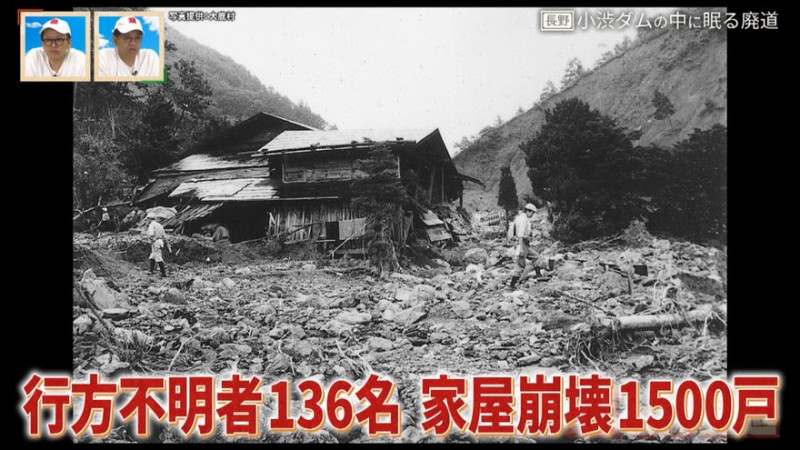

昭和36年6月、梅雨前線の停滞と台風の接近に伴う集中豪雨が引き金となり、未曾有の大災害となった、通称「三六災害」。長野県南部も各地で土砂災害や川の氾濫が起こり、行方不明者は136名、家屋の崩壊は1500戸に及び、甚大な被害を受けました。

大鹿村の北川地区も鹿塩川の氾濫による鉄砲水に襲われ、建物や農地が崩壊し、集落はこの災害を機に廃村に。

災害から3年後の昭和39年に、新たに「北川橋」が架けられ、現在の国道152号の一部としていき続けています。

三六災害の被害の大きさを物語る「大西山」

村の中心部には、「三六災害の被害の大きさを思い知らされる場所がある」と道マニア。それが、大鹿村の西側に位置する標高1741mの「大西山(おおにしやま)」。

この地域は、関東から九州にかけて日本列島を縦断する国内最大の断層「中央構造線」が走っているため、崩壊しやすい地質が特徴。三六災害によって山の斜面が崩壊し、大量の土砂が津波のように流される“山津波”となり、大鹿村を襲いました。

道マニアは、「崩れた際の爆風と土砂で甚大な被害を受け、村に往来するための村道や県道、林道すべてが不通になった」と言います。

災害により大鹿村周辺は壊滅的な被害を受けましたが、昭和44年の「小渋ダム」建設に伴い、周辺の道路は整備されました。

「小渋ダム」に眠る県道の旧旧道の一部

小渋川の下流にある「小渋ダム」には、ダムが完成するまで使われていた県道59号の旧旧道が一部存在しています。

現在の県道よりもっと低い位置にあった、小渋川沿いを走る県道59号の旧旧道も、三六災害によって全線が被災。迅速な復旧が望まれましたが、すでに小渋ダムの工事計画が進んでおり、将来的には水没することが決まっていたため、新たな道路を造ることに。

そして、災害から3年後の昭和39年。現在の県道の旧道にあたる道路が完成しました。

ダム施設内に残る、当時使われていた隧道は、崩落の危険があるため中に入ることはできませんが、「内部は荒々しい素掘り。トラックが1台通れるほどの高さと幅員がある」と道マニア。

もともと120mほどあった隧道ですが、ダムのアーチと重なった部分が分断されて現在は80mに。

東側にもう1本隧道がありましたが、ダム湖に沈み、その姿は見ることができないそうです。

CBCテレビ「道との遭遇」2025年9月23日(火)午後11時56分放送より