温泉旅館内に防空壕!?“地層”が間近で見られる道とは?静岡・伊豆半島「ジオパーク」にまつわる3つの道をたどる

全国の道に特化したバラエティ番組『道との遭遇』では、道マニアがイチオシの道を紹介。今回は、伊豆半島の「ジオパーク」にまつわる道を巡りました。(この記事では道情報だけをまとめてご紹介します)

地層を楽しむ!旅館内にある防空壕から見られる“スコリア層”

火山や断層、地層などの地質学的に貴重な場所を守りながら、教育や観光に活かして活動する場所「ジオパーク」。2018年、ユネスコ世界ジオパークに認定された伊豆半島から、道マニアが厳選したイチオシの道を紹介しました。

静岡県伊東市にある、大正14年創業の温泉旅館「大東館(だいとうかん)」には、地層を間近で見られる“意外なジオパーク”があります。

それは、なんと第二次世界大戦中に掘られた防空壕。のれんをくぐると、薄暗くひんやりした空間が奥まで続いています。

旅館の方によると、昭和56年、旅館を増築するため横にあった小山を切り崩していた時に、偶然この防空壕を発見。当時のオーナーが自らショベルカーを使って整備し、今は五右衛門風呂に続く通路として活用されています。

かつて弾薬や物資の貯蔵を目的とされていたため、至る所に分岐路があり、その全ての距離を合わせると300mにもなるそう。

そして、この防空壕の外壁には縞模様がくっきり。約2万3000年前、伊豆半島東部にある「鉢ヶ窪(はちがくぼ)火山」の噴火により飛び出した岩石が積もってできた“スコリア層”で、旅館にいながらこの地層を間近で見ることができます。

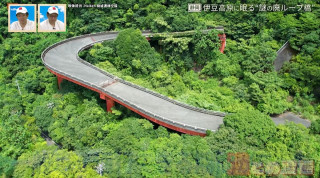

地形を体感!高低差45mを攻略した二重らせん構造の「河津七滝高架橋」

静岡県賀茂郡河津町を走る国道414号には、二重らせん構造のループ橋「河津七滝(ななだる)高架橋」が存在。この地域周辺は伊豆東部の火山群に属し、昔から繰り返す噴火と溶岩流の影響を受けたため、地形が急峻でその高低差は45mにも及びます。

ループ橋ができる前にはつづら折れの道がありましたが、1978年に発生したマグニチュード7.0の伊豆大島近海地震により崩落。道路の復旧は困難な状況に。

伊豆半島は複数のプレートがぶつかり合う位置にあることから、日本有数の地震多発地帯とされていたため、いずれ起こるであろう地震に負けない道路を目標に、二重のループ橋の建設が計画されました。

45mの高低差を解消しつつ、地震や土砂災害に強いルートを設計し、復興のシンボルとしての役割も担う、シンボリックな“らせん構造”の建設が進行。そして、地震発生から3年後の1981年。全長1064m、直径80mという大規模な二重のループ橋が完成しました。

地質を観察!「伊豆石」の石切場跡「室岩洞」

静岡県賀茂郡松崎町を走る国道136号の脇から、かつて採石していた石切場「室岩洞(むろいわどう)」の跡へ行くことができます。

「伊豆半島ができる前の海底火山の噴出で生まれた石を切り出して運んでいた」と道マニア。江戸時代から昭和にかけて、石切場「室岩洞」では軽くて加工しやすい「伊豆石(いずいし)」を採石。江戸城の石垣など、資材として重宝されていました。

奥には洞窟のような空間が広がっており、さらに進んで抜けると、海が眼下に広がる外に出ます。

当時、室岩洞の周辺には道路がなかったため、石材は斜面から海岸へ滑らせて落とし、船で運び出されていました。

伊豆石は、「石引き道」や「石出し道」と呼ばれた道を通り、街の礎として長く使われていたとのことです。

CBCテレビ「道との遭遇」2025年6月24日(火)午後11時56分放送より